INTERVIEWS

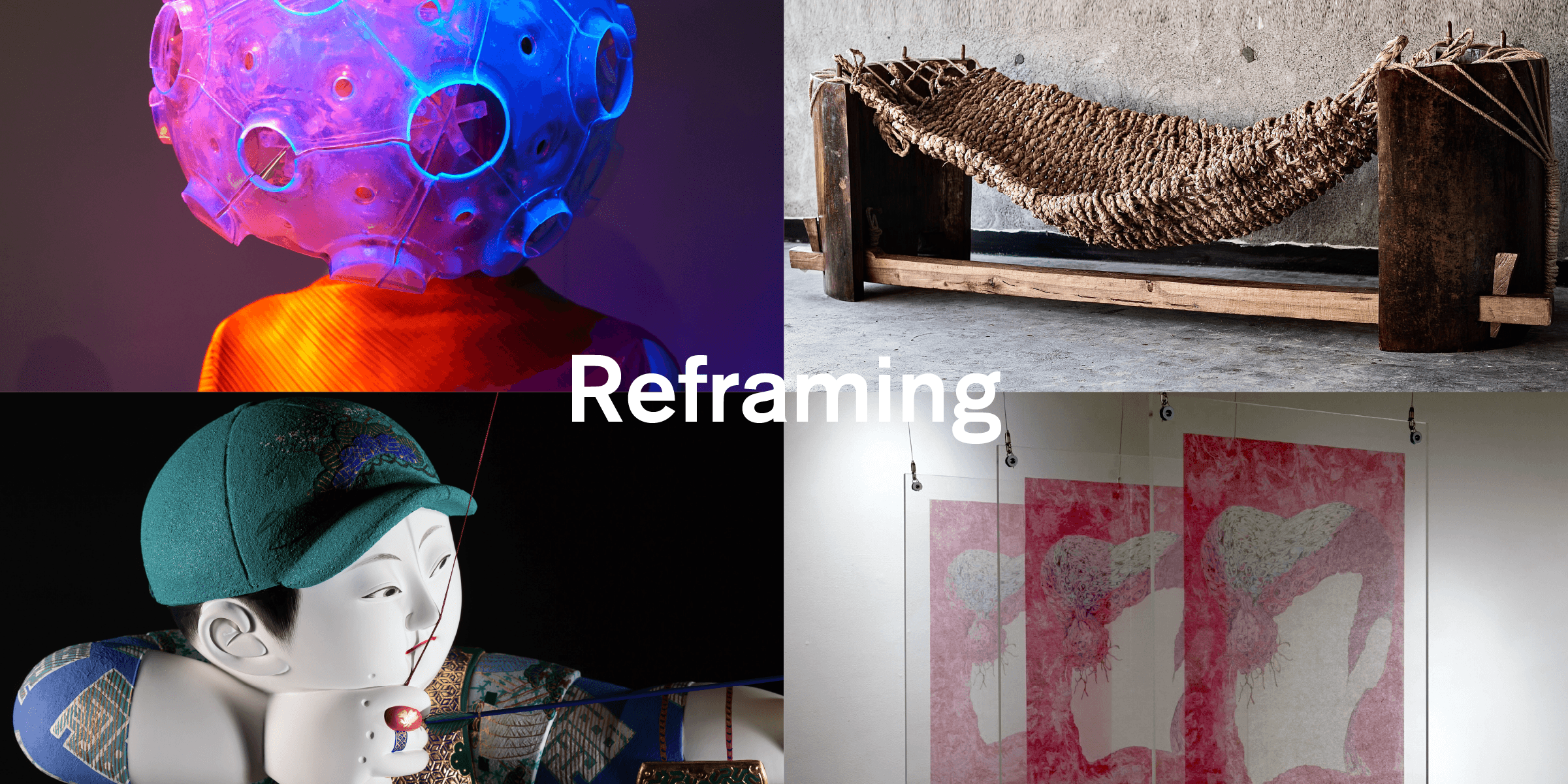

SPECIAL INTERVIEW | Reframing

自らも大きく変化した4名のキュレーターが「Reframing展」に込めた思い

DESIGNART TOKYO 2024のオフィシャルエキシビジョン「Reframing展」がワールド北青山ビルで開催される。

アート、デザイン、クラフト、テクノロジーと多分野で活躍する4名のキュレーターが、「Reframing ~転換のはじまり~」というテーマのもと、18組のクリエイター作品を展示する。

インターネットはいつの間にか利潤追求に走りノイズだらけになった。新しい挑戦よりも二番煎じが優先され、あらゆるものがコモディティ化してしまっていた。その中で突如勃発したパンデミックは、現代の生活と働き方に強制的なリセットをかけたが、今、徐々に何も改善されていない元の状態に戻りつつあるのも事実だ。

この展覧会は「今見ている世界は本質を捉えているのか?誰かのフィルターに歪められていないか?」と問いかけ、常識や固定観念を再考するきっかけを提示する。

DESIGNART代表・青木昭夫と4人のキュレーターたちに、どんな思いで展覧会に向き合ったかを聞いた。

金澤韻は身体をリフレーミングした3作品を紹介

キュレーターの1人目は金澤韻(こだま)。公立美術館での12年の勤務を経て独立後は国内外で多数の展覧会を企画している。増井辰一郎とのユニット・コダマシーンを通してアートや工芸と企業/自治体/人、そして展示場所を共鳴させるプロジェクトなども手掛けている。

「私にとっては難しいテーマだった」と金澤は言う。「なぜなら、そもそもアートの命題がリフレーミングだと思っているからです。一口にアートと言っても色々なものがありますが、例えば風景画、静止画、人物画のようなアートでも、それは対象のリフレーミングに他なりません」。そこで金澤は他の3組がどのようなテーマを取り上げるかを観察した上で、そこから自分のテーマを探ったという。

「初期のミーティングの中から、中心になるテーマとして、身体や生命の形といったものを見出しました。パンデミックを経験したここ数年、多くの人が例えばどうやったら病気を防げるのかなどを考え、これまで以上に体について考え、そこに対してのセンシビリティ(感度)も高まっていたと思います。」

そこで金澤が選んだのが3名のアーティスト。平澤賢治は身近な人を交通事故で失ったのをきっかけに、その人がそこにいた/いるということをサーモグラフィーカメラを用いた人物の体温が伝わってくる写真作品のシリーズで有名な作家。体温分布を色の違いで示した写真作品に加え、「30.1 30.3 30.6…」といった体温を表した数値で人の形をかたどった作品もあれば、その体温を読み上げる音声の作品もあるという。

2組目、福原志保と蔡 海の2人によるユニット、Human Awesome Error(HAE)は「不良息子の肖像」と言う作品を展示。コロナ禍、癌を患った福原。癌細胞は人間にとっては悪者だが、再生医療では研究対象ともなる。彼らはこれを自分の身体の中に生まれた新しい生物、愛すべき不良息子と捉え直して作品化している。

3組目は女性の身体や性、アイデンティティをめぐる問題をテーマにするみょうじなまえ。出展される「Our bodies」は、美術館ショップなどで商品として販売されている、マティスの«ダンス»やギュスターブ・クールベの«世界の起源»といった女性のヌードを扱った作品のプロダクトを購入し、ヌードの女性に服を着せた商品として作り直して再販するプロジェクト。商品化され搾取され続けてきた女性の裸と言うものを捉え直そうとした作品だ。「単にプロテスト(抗議)するのではく、そのプロテストの行為そのものも消費してもらおうと言う視点が面白い」(金澤)。

金澤韻は「社会は変わっていないように見えたり、思ったように変わっていなくても、変わり続けている。展覧会を楽しんでもらいつつ、新しい視点を得て持ち帰り、シェアしてもらえたら」と語る。

KENJI HIRASAWA | Edge #21Human Awesome Error | Super Cell / 不良息子像みょうじなまえ | Our Bodies川合将人がデザインとアートの境界線をリフレーミング

2人目のキュレーターは川合将人。雑誌やモデルルーム、商業施設や個人邸などで空間をデザインしてきたインテリアスタイリスト、スペースデザイナー。2020年、BUNDLESTUDIO Inc.を設立し代表に就任した後、2022年に千葉県野田市にBUNDLE GALLERYをオープン。日本で取り扱いのなかったヨーロッパの家具や日本人アーティストの作品を展示する自主企画の展示などを行なっている。

「自分はDESIGNとARTで言えば、デザイン側の人間。今回はあえて純粋な製品としてのデザインを選定から外し、まさにDESIGNARTと呼べる作品を選ぶことにした」と言う川合。droog design以降と呼べる1990年代から2000年代にかけてのダッチデザイン・ムーブメントのように、近年、再びデザイナーが作家として自ら手を動かし、セルフプロダクションのスタイルで発表したエモーショナルな作品が増えてきたという。また一方で、見捨てられた素材や文化に目を向けて新たな価値を付加させたデザインや、メーカーが外部の視点を取り入れた、リブランディングの手法によるリフレーミングも同様に増えていると言う。こうした近年の傾向を表す作品に加え、過去にリフレーミングを行なっていた作家やメーカーを加え、全6作品を選んだ。

スタジオぺぺがデザインし、伊タッキーニが販売しているピカソとその伴侶、ドラ・マールから名前をとったフラワーベースは、キュビズム絵画を立体化したようなつくり。見る側の視点で奥行きや見え方が変化する。そしてなんと花を生ける穴が開いていない。

ベン・ストームズの«In Halae»は廃棄された大理石という価値の無くなったものをリフレーミングし、手仕事と最新技術の応用で視覚のバランスを狂わせる作品に昇華させている。«Ron Ron»はルーマニア出身のアーティスト、マリオン・バルーク(MARION BARUCH)の作品で、イタリアの家具メーカー、シモン社のUltramobileと言う家具コレクションから発表された。Ultramobileはマン・レイやロベルト・マッタといったアーティストに「機能するアート」として家具を発表させたコレクション。黒人解放運動のブラックパンサー党の写真集でも有名なバルークが関わった本作は黒ヒョウをモチーフにした作品になっている。ブラジルでオスカー・ニーマイヤーなどの建築模型を製作する仕事からキャリアをスタートしたジョゼ・ザニーネ・カルダスは一時、ブラジル人に良質な家具を大量生産で提供する家具ブランドを立ち上げたが、その後、森林破壊などの環境問題に目覚めた。展示作はペキーと言うブラジル原産の木材を自らの手で削り出して組み合わせた彫刻作品のようなソファで、森林破壊に対する異議申し立ての意図が込められている。「アウトプットの手法、生産、そして購入者に届けるまでの過程において自分の仕事をリフレーミングした事例」だと言う。

これ以外にも2作品を展示している川合。

「新旧を問わず、日本でほとんど語られることのない作家や作品ばかりを選んだ」と振り返っている。「(展覧会は)基本的に自由に見て感じてもらえれば良いが、作品を通して、その造形ができた成り立ちやそれらを取り囲む環境、どういう文脈や意図を持って考案され、メーカーはどんな思いで仕掛けたのか。それぞれの背景を知ってもらうことは、おそらく若い人たちにとっては新鮮な体験になり新しいものの見方につながると思う。今回は6つの作品を通していろいろな側面を取り揃えた」と川合は語っている。

STUDIO PEPE | Pabro&DoraBen Storms | In Hale Grand Antique marbleMarion Banuch | RonronJose Zanine Caldas | Sofa com rede立川裕大は伝統工芸のあり方をリフレーミングした4作品を紹介

3人目のキュレーターは伝統技術ディレクターの立川裕大。20年以上にわたって建築家と職人の間に入って伝統技術を用いた空間向けのしつらえを手掛けてきた人物。最近、日本の職人の仕事を世界に届ける「AMUAMI」というブランドも立ち上げている。

そんな立川が選んだのは、いわゆる伝統工芸をリフレーミングした作品たち。

1つ目は舘鼻則孝の「生ける骸骨」。かつて舘鼻に「伝統工芸は面白くなくなった。本質的に違うアプローチが必要」と語っていた立川。そんな彼を驚かせたのが舘鼻自身がCTスキャナーに入って自らの全身をスキャンし作ったこの作品だ。CTスキャンから得た医療画像は、その後、データー変換を経て3Dプリンターで樹脂製の骸骨として出力。それを高岡市の能作に持ち込み、400年続く高岡の鋳物の技術でブロンズに仕立てた。

元々、生と死をテーマに掲げていた舘鼻が、東日本大震災を経て、自分の死についても考えるようになって作った作品だという。

この作品では「デジタル技術でも最新の機械でも、使えるものはなんでもすべて使って、作家の力を通して10年前や20年前だったらできなかったであろう伝統工芸を作っている」のを見せたかったと立川は言う。

2つ目の作品はnendoが樂直入(十五代吉左衞門)とのコラボレーションで作った「junwan-redox-」。横に寝かせた茶碗の両端から金属イオン水溶液とビタミンCを染み込ませて色をつけている。軟質で多孔質な土を肉厚に成形する樂茶碗の特徴を生かし、茶碗が液体を吸い込みながら自ら模様を描いている。

「普通の陶器では釉薬を上から塗って色をつけるところを、これは中から色を染み込ませて色をつける。本当にビックリしました。」(立川)

そして3つ目は博多人形の中村弘峰。博多人形の老舗「中村人形」の4代目で、東京藝術大学で彫刻を学んだ人物。「普通の博多人形というと金太郎とか桃太郎とか、そういったヒーローチックなものをアイコンにし贈り物にするのだけれど、彼は現代のヒーローとしてアスリートの作品を作っている。持ち前の造形力やきめ細やかな着色を施して。」確かに面白いリフレーミングだが、立川がそれ以上に感心しているのは中村が「僕はアーティストとは呼ばれたくない」と語っていること。「そうなってしまうと代々つながってきた博多人形の伝統という流れが変わってしまう。自分としては2人いる息子に伝統のタスキを渡していきたい」。

その話に痺れたという立川。「本当に深く深く深く自分の足下を掘り下げた先にこういう景色が見えてきたのかなと思っている」と感じている。

長く伝統工芸に接してきた立川だが、その中で特に大事にしているのが「守破離」の考え方だ。松岡正剛さんはこれを「型を守って型に就き、型を破って型を出て、型を離れて型を生む」と表現したというが「伝統はこれの連続。守ってばかりでは、止まってしまって社会から見放されてしまう。今回選んだ3人はいずれもいわゆる型破りで、『破』のステージは既に超えてしまい、『離』に向かっている若手たち。これからへの期待も込めて選ばせてもらった」という。

「基本的にほとんどの人は伝統工芸なんて何も面白いことが起きないと諦めていると思うんですよ。でも、実際にはそうではなくて、そこでは常にOSの入れ替えみたいな形で守破離が動いている。基本的な物の見方とか考え方というものを疑ってかかって、守破離を繰り返している人たちの作品を通して、何か勇気を感じてもらえればと思っています」と語っている。

舘鼻則孝 | TRACES OF A CONTINUING HISTORY SERIES photo by GIONnendo | junwan中村弘峰 | この矢はづさせ給ふな「今なぜリフレーミングなのか」を物語で伝える青木竜太

4人目のキュレーターは青木竜太。芸術と科学技術の中間領域で、研究開発やアートプロジェクト、展覧会などの企画・設計・指揮をしながら作家活動を行う芸術監督 / 社会彫刻家。

金澤同様、彼もリフレーミングはアート活動の本質だと思い難しさを感じていた。しかし、やがて「そもそもなぜリフレーミングが必要か」と考え、それを1つの物語として伝えようと言う考えに至った。

「コロナという一つの事象から人間がどう影響を受けたか。どんなフィルターによって物事の本質がどう変わったか。社会が自然がどう変わっていったか。」

それを物語として伝え、来訪者に感じ取ってもらおうと3名のアーティストの4作品をキュレーションした。

物語はある作家のパーソナルなストーリーから始まる。ryo kishiはコロナ禍、色々と考えが変わり、混沌の中から秩序が生まれていく様子を«distorted flower»という作品で表した。ワイヤーを高速に回転させて花の形を生み出す作品だが、花の形の構造を保ちながらも、それが時々、崩れるのを見て何か新しい視点が得られるのではないかと思い、解釈の種を蒔くことにしたという。大きな目を惹く作品なので他のキュレーター達からも評判が良かったという。

2つ目の作品では、「人々が感じたものが同期する様子を見せたかった」とアートコレクティブnorによる“同期現象”(自己組織化現象)を表した作品を選んだ。「ランダムな動きがカチャッカチャッカチャという音を立てながら徐々に同期されていく、ミニマルなサウンドアート作品のような作品」だという。

3つ目は作品では、「アイディアが広まっていく中で再解釈されて歪められていく」ことを示そうとJiabao Liの作品を選んだ。彼女がTEDのスピーチでも紹介した作品で、デジタルメディア上で人々が過剰に反応したものが広がり歪められていく様子を可視化したもの。ヘッドマウントディスプレイを被って体験する作品に仕上がっている。

ここまで生まれた解釈の種にやがて多くの人が同期をするが、それがインターネットを通して広がる過程で再解釈され歪められていくという物語を表現した。それに加えて最後にもう1点、Jiabaoの作品がある。

「自動運転の車は人のことは避けるけれど、動物たちは殺されてしまう、という問題を扱った作品。解釈が自己組織化され、産業化されていく中で自然というものが置き去りにされているという問題を指摘しています。我々1人1人がリフレーミングという技術を自らにインストールすることで、そうした悲劇に抗って、世の中にある多元性というものを開くことができるのではないかと思って紹介しました。」と青木(竜太)。

展覧会を見にきた人には「好きな作品の裏側にある意図を読み取ってもらい、ぜひ、ご自身の中にもリフレーミングをインストールしてもらいたい」と語っている。

ryo kishi | Distorted Flowernor | syncrowdJiabao Li | Trans Vision4人のキュレーター自身は、自らをどのようにリフレーミングしたのか

では、今回作品を選んだ4人のキュレーターたち自身はコロナ禍を経て自らをどのようにリフレーミングしたのだろう。

金澤韻は「コロナ禍で、いろいろなこだわりがなくなった感じがある」と語る。特に美術館学芸員として働いてきた金澤は、美術館のシステムを信じてきた面があったが、しかし、コロナ禍では人々が美術館に行けなくなり、そうしたシステムが止まってしまった。色々な条件が組み替えられ、たとえば国がなくなれば、国立美術館の存立は難しくなる。「美術手帖ウェブ版」で、日本とは生態系の異なる中国の美術館を紹介する記事を書いたことも、それまで信じてきた美術の価値体系を見直させるきっかけになった。そこから、たとえ国がなくなっても絶えることはない芸術家一人一人の実践について、どういうはびこり方ができるのかといったことに意識が向いたという。その結果、異なる領域で仕事をしてきた人々との協働に、これまで以上に積極的になったという。

川合将人は、以前はクライアントワークを受けることが仕事の中心だった。しかし、コロナ禍で多くの仕事がストップしたことで、他者の意志や意見に振り回されず、自らの情熱を最大限に活用してアウトプットできる場が必要と感じて、撮影スタジオ兼ギャラリーをオープンさせた。場の運営に加え、最も知識を持つイタリアを中心としたブランドの家具や照明の輸入販売をするため法人化し、スタッフも雇い新事業もスタートさせている。「(コロナ禍は)自分の考え方をリフレーミングすることにもなったし、自分が他者に対して持っているフレームも見直すきっかけになりました。生き方や考え方をもっと別の角度からも見ることができる柔軟性を得られたように思う」という川合。今回の展覧会でも来場者に作品を通してそうしたことを感じてもらいたい、と言う。

立川裕大はコロナ禍、「これは日本の職人文化が無くなる」とかなりの危機感を覚えたという。これまでにも最後の職人が亡くなって、何かの技術が失われるという場面には何度も遭遇してきた立川だが「今回ばかりは職人文化の大部分が失われてしまうのではないか」と真剣に考えたという。伝統工芸の職人たちが抱える最大の問題は労働生産性の低さで、最高の仕事を提供できるのに、手元に残るお金は非常に少ない。一方ではラグジュアリーブランドの内装や調度品も数多く手掛けてきた立川。思い悩んだ末に「ラグジュアリーブランドに使われるばかりではなく、自らラグジュアリーブランドになった方がいい」と言う結論に達し「AMUAMI」と言うブランドを立ち上げた。その際、最初は作る商品のデザインをデザイナーに依頼しようと考えたが、それではデザイナーのブランドになってしまうと考え、あえてデザイナーと組まずに自分でデザインをすることにした。「自分はデザインの訓練は受けていないが編集する能力はある」と言う立川。ブランド名には「編む阿弥」と言う意味を込めたという。

多くの展覧会やアートプロジェクトの企画を手掛けていた青木竜太も「コロナの影響は大きかった」と言う。「ただ、ちょうどコロナ禍に入る頃にアート作品を作るきっかけをいただいて、そこから13作品を一気に作りました。そして大変ありがたいことに賞をいただいたり、海外の方にも認知をいただいた」。テート・モダンやマキシ、ルイジアナ美術館などのキュレーターたちが40名近く参加するリサーチツアーに日本人アーティストとして唯一招待されたり、韓国の国立アジア文化殿堂のレジデンシーに日本人として初めて選出され、そしてイーサリアム財団主催の国際カンファレンスで新たに開始されたアーティスト向けのスカラーシップに、世界から選ばれた5名の一人として選出されるなど、アーティストとしても八面六臂の活躍を始めた青木。「自分はちゃんとアートの勉強を受けたわけでもない」、「コロナ禍で仕事を失ったアーティストも大勢いる」と考え、最初は自らを作家と呼ぶことを躊躇していたというが、今では「チャンスをもらっているからこその責任もある」と考えを改めてあえて自らを「作家」と呼ぶようになり、今後、5年、10年と作家としての活動にも注力していきたいなと思うようになったと言う。

最後にDESIGNART代表の青木昭夫にも、準備中の展覧会を見ての感想をもらった。

「今回集められた作品について一貫して言えることは、人の意見に流されずにクリエイター自身が没頭したものが集まっており底知れないエネルギーを感じる(中略)世の中は常に変化が激しく、ものを生み出すうえで価値観も大きく揺れ動くが、自分の直感を信じて、本当に必要なものは何なのか?自分が本当に夢中になれるものは何なのか?といったことを追求していく中に喜びや豊かさがあると思う。今回、自分の想像をも大きく超える作品が勢揃いした展覧会で、4人のキュレーターたちとクリエイターが繰り広げる熱量の高さを感じてもらいたい。」

4人のキュレーターの視点がクロスオーバーするオフィシャルエキシビション「Reframing」展はワールド北青山ビルにて10月18日(金)から10月27日(日)まで開催予定。入場は無料で営業時間は10:00から18:00(18日のみ17:00)まで。

text: Nobuyuki Hayashi

BRAND / CREATOR

![]()

金澤韻

現代美術キュレーター / 株式会社コダマシーン アーティスティック・ディレクター

東京芸術大学大学院美術研究科、および英国王立芸術大学院大学(RCA)現代美術キュレーティングコース修了。公立美術館での12年の勤務を経て、2013年独立。これまで国内外で多数の展覧会を企画。トピックとして、日本の近現代における文化帝国主義やグローバリゼーションを扱い、時代・社会の変化とともに変容する認識や困難を捉えようとする活動を行ってきた。増井辰一郎とのユニット・コダマシーンでは商業案件を手掛け、アートや工芸と企業/自治体/人、そして展示場所を共鳴させるプロジェクトを行う。

http://kodamakanazawa.com/

![]()

川合将人

川合将人

インテリアスタイリスト/スペースデザイナー

BUNDLESTUDIO Inc.代表

2000年からインテリアスタイリスト、スペースデザイナーとして活動を開始。数々の雑誌でキャリアを積み、現在は国内外企業のモデルルームやオフィス、店舗の内装デザインの他、イベントの会場構成などでスタイリングやディレクション業務をおこなっている。2020年に自らが代表を務める、BUNDLESTUDIO Inc.を設立。2022年、建築家の進来廉が1970年代に設計した個人邸をギャラリーとして再生した<BUNDLE GALLERY>を千葉県野田市にオープン。デザインとアートの領域を横断する展覧会を開催するなど新たな文化発信の拠点として運営している。

https://bundlestudio.jp/

![]()

青木竜太

芸術監督 / 社会彫刻家

芸術と科学技術の中間領域で、研究開発やアートプロジェクト、展覧会などの企画・設計・指揮をしながら作家活動を行う。過去にはTEDxKidsプログラム、Art Hack Dayをそれぞれ日本で初開催を実現。2021年に千葉市初の芸術祭の一環で開催された「生態系へのジャックイン」展で芸術監督を務めた。主な作品展示に「北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs」や「2121年 Futures In-Sight」展がある。第25回文化庁メディア芸術祭で、アート部門ソーシャル・インパクト賞を受賞。

https://ryutaaoki.jp/

![]()

立川裕大

伝統技術ディレクター

1965年、長崎県生まれ。オーダーメイドの伝統工芸プロジェクト「ubushina」を立ち上げ、日本の伝統技術を先鋭的なインテリアに仕立てるというスタイルを確立。家具・照明器具・アートオブジェなどを一点物として製作してきた。日本各地の職人と長年にわたってものづくりの現場を共にし、2016年、伝統工芸の世界で革新的な試みをする個人団体に贈られる三井ゴールデン匠賞を受賞。2023年にはオートクチュールからプレタポルテへ。日本の技の粋を集めたプロダクトブランド「AMUAMI」をリリースし、日本の職人の仕事を世界に届けている。

https://www.ubushina.com/

![]()

DESIGNART TOKYO

感動との出会いをボーダーレスにつなぐ

DESIGNART TOKYOは、「INTO THE EMOTIONS ~感動の入口~」をコンセプトに、2017年にスタートしたデザイン&アートフェスティバルです。世界屈指のミックスカルチャー都市である東京を舞台に、世界中からインテリア、アート、ファッション、テクノロジー、フードなど、多彩なジャンルをリードする才能が集結し、都内各所で多彩な展示を開催します。

https://www.designart.jp/designarttokyo2024/